My Référence

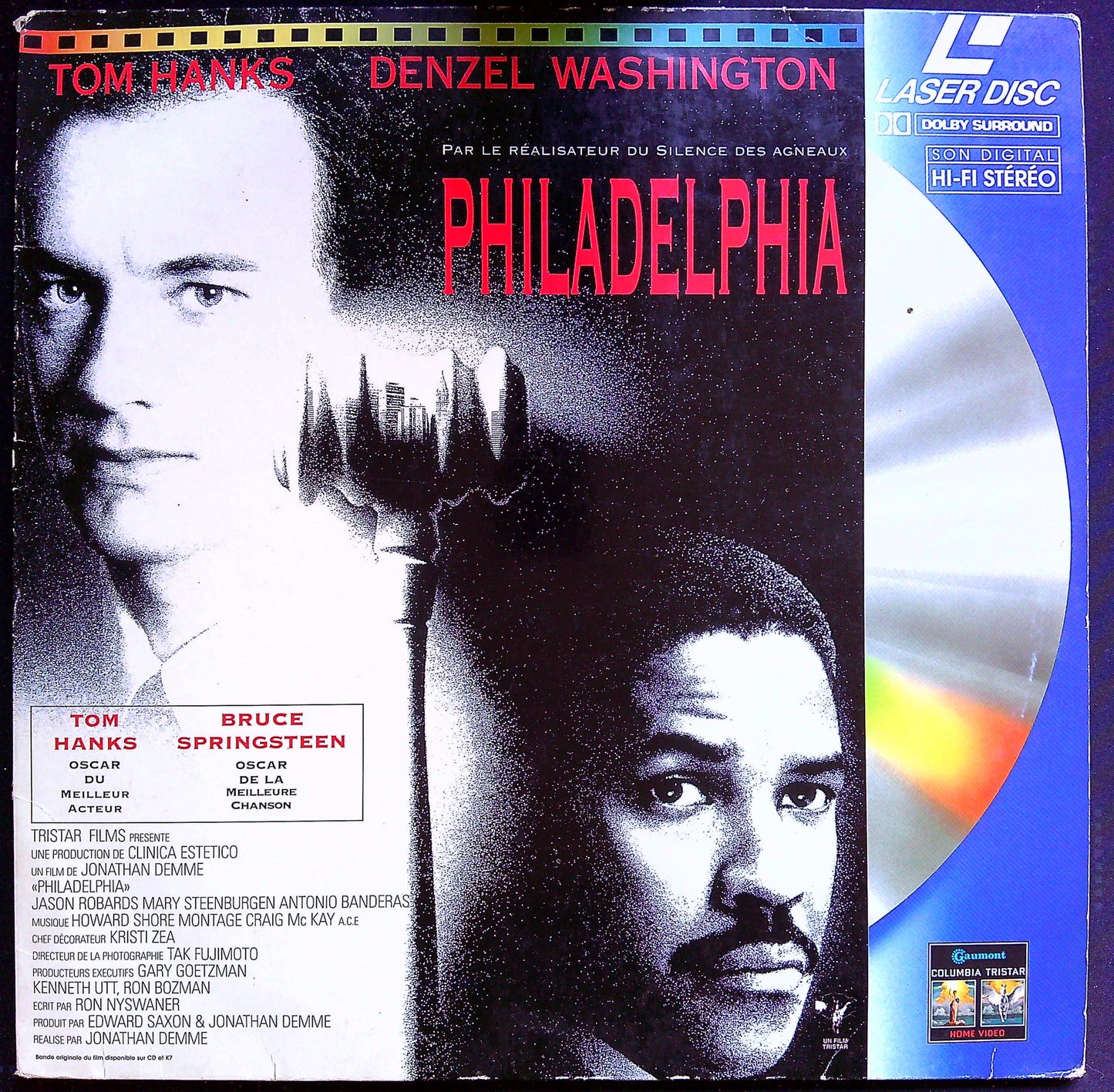

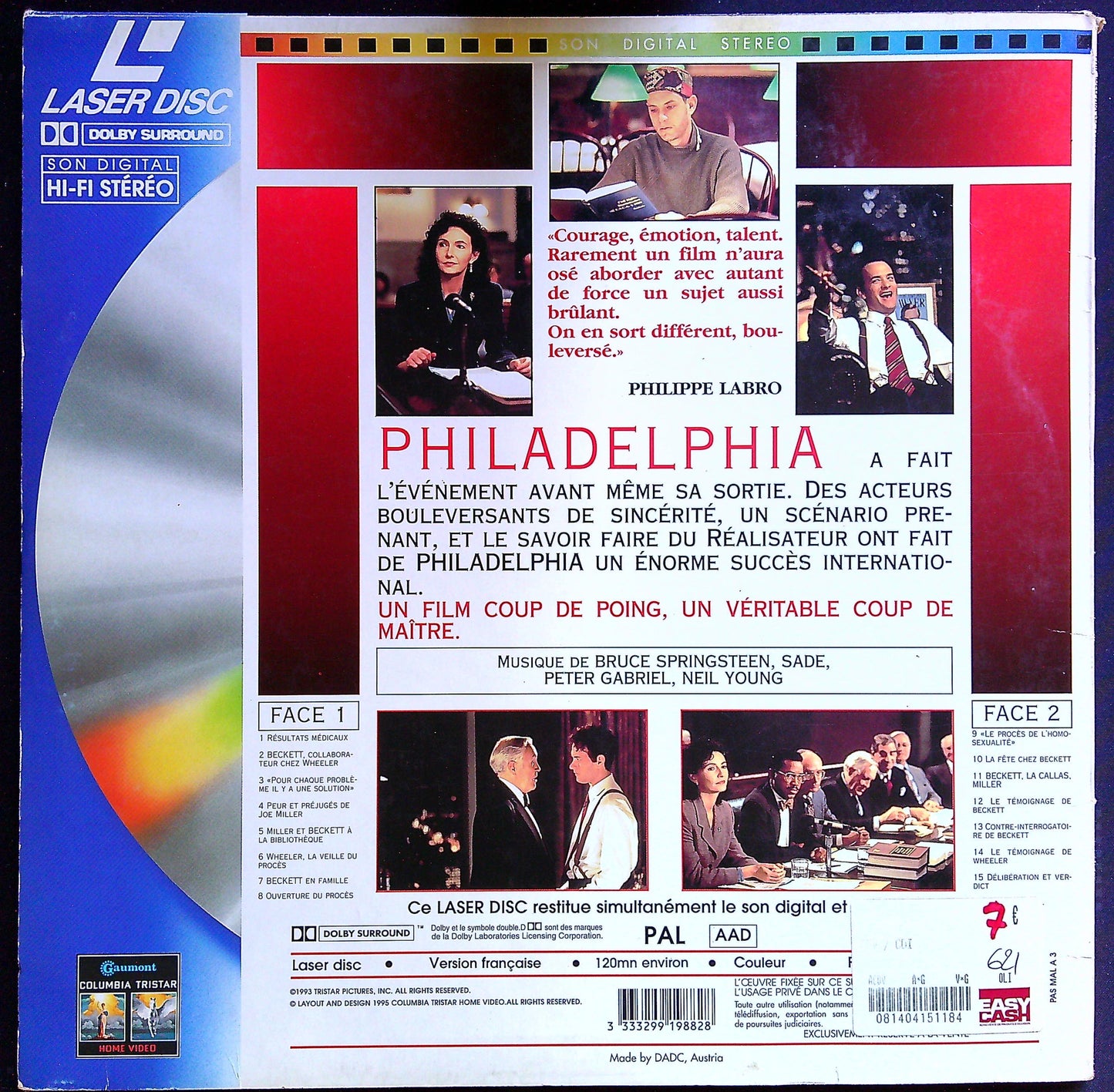

Laser Disc Philadelphia

Laser Disc Philadelphia

Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Philadelphia ou Philadelphie au Québec est un film de procès américain réalisé par Jonathan Demme et sorti en 1993. Il s'agit du premier film hollywoodien traitant du sida, de l'homosexualité et de l'homophobie. Les rôles principaux sont joués par Tom Hanks et Denzel Washington. Le scénario, écrit par Ron Nyswaner, est en partie inspiré de l'histoire de Geoffrey Bowers.

Tom Hanks remporte son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'Andrew Beckett, alors que le titre Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1994 ainsi que le Grammy Award de la chanson de l'année en 1995. Nyswaner est aussi nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original, mais il perd face à Jane Campion pour La Leçon de piano.

Synopsis

Andrew Beckett est un brillant avocat et il est homosexuel. Son début de carrière dans le cabinet de Charles Wheeler et associés, un des plus grands cabinets d'avocats de Philadelphie, est prometteur. Il est adulé par son milieu et rien ne semble pouvoir ralentir son ascension. Mais un jour, il est licencié, officiellement pour faute professionnelle. Convaincu qu'il a été chassé parce qu'il a le sida, Andrew décide d'attaquer le cabinet pour licenciement abusif. Aucun avocat ne souhaitant se saisir du dossier, il se résigne à assurer sa propre défense. Puis il rencontre son confrère Joe Miller, avocat noir très ambitieux qui, à cause de ses propres tendances homophobes, refuse dans un premier temps de le défendre. Il finit toutefois par accepter afin de rétablir la justice que bafoue le cabinet Wheeler.

Fiche technique

Titre original et français : Philadelphia

Réalisation : Jonathan Demme

Scénario : Ron Nyswaner

Musique : Howard Shore

Direction artistique : Tim Galvin

Décors : Karen O'Hara

Costumes : Colleen Atwood

Photographie : Tak Fujimoto

Montage : Craig McKay

Production : Jonathan Demme, Gary Goetzman, Ronald M. Bozman, Kenneth Utt et Edward Saxon

Sociétés de production : TriStar Pictures, Clinica Estetico

Sociétés de distribution : TriStar Pictures (États-Unis), Columbia TriStar Films (France)

Budget : 26 000 000 $ (estimation)

Pays de production : Drapeau des États-Unis États-Unis

Langue originale : anglais

Format : couleur (Technicolor) — 35 mm — 1,85:1 — son SDDS / Dolby

Genre : drame, film de procès

Durée : 125 minutes

Dates de sortie :

États-Unis : 23 décembre 1993

France : 18 janvier 1994

Classification :

États-Unis : PG-13

France : Tous publics

Distribution

Tom Hanks (VF : Jean-Philippe Puymartin ; VQ : Bernard Fortin) : Andrew Beckett

Denzel Washington (VF : Emmanuel Jacomy ; VQ : Jean-Luc Montminy) : Joseph ''Joe'' Miller

Jason Robards (VF : Jean Michaud ; VQ : Alain Clavier) : Charles Wheeler

Mary Steenburgen (VF : Frédérique Cantrel ; VQ : Élise Bertrand) : Belinda Conine

Antonio Banderas (VF : Diego Asensio ; VQ : Manuel Tadros) : Miguel Alvarez, compagnon d'Andrew

Ron Vawter : (VF : Philippe Peythieu ; VQ : Éric Gaudry) : Bob Seidman

Robert Ridgely (en) (VF : Raymond Baillet ; VQ : Aubert Pallascio) : Walter Kenton

Daniel Chapman : le narrateur à la clinique

Charles Glenn (VF : Marcel Guido) : Kenneth Killcoyne

Joanne Woodward (VF : Nicole Favart) : Sarah Beckett

Charles Napier (VF : Henri Poirier ; VQ : Jean Fontaine) : le juge Garnett

David Drake : Bruno

Anna Deavere Smith (VF : Martine Meiraghe ; VQ : Sophie Faucher) : Anthea Burton

Bradley Whitford (VF : Hervé Bellon ; VQ : Pierre Auger) : Jamey Collins

Lisa Summerour (VF : Nathalie Spitzer) : Lisa Miller

Chandra Wilson (VQ : Johanne Léveillé) : Chandra

Karen Finley : Dre Gillman

Paul Lazar (VF : Georges Caudron ; VQ : Benoît Rousseau) : Dr Klenstein

Kathryn Witt (VF : Danièle Hazan) : Melissa Benedict

Roger Corman (VF : Jean-Pierre Delage) : Laird

Ann Dowd (VF : Régine Teyssot) : Jill Beckett

John Bedford Lloyd (VF : Jean-Jacques Nervest ; VQ : Hubert Gagnon) : Matt Beckett

Robert Castle (VQ : Luc Durand) : Bud Beckett

Bill Rowe (VF : Christian Peythieu) : Dr Armbruster

Warren Miller (VF : Hervé Caradec) : M. Finley

Obba Babatundé (VF : Lionel Henry) : Jerome Green

Tony Fitzpatrick (VF : Michel Fortin) : Charlie, le barman

Andre B. Blake (VF : Philippe Vincent) : le sportif rencontré au magasin

Kenneth Utt : un juré

Harry Northup : un juré

Edward Rendell (VF : Hervé Caradec) : lui-même (maire de Philadelphie)

Julius Erving : lui-même

Ana Leza : une invitée (non créditée)

Sources et légende : version française (VF) sur RS Doublage1. Version québécoise (VQ) sur Doublage Québec2

Production

Scénario

Ce film est largement inspiré (pour au moins 54 scènes selon la conciliation légale) de la vie de Geoffrey Bowers3, avocat licencié par le cabinet Baker McKenzie et décédé en 1987 - et du cas d'un autre avocat, Clarence B. Cain, de Philadelphie, séropositif abusivement licencié par Hyatt Legal Services, firme du célèbre avocat et homme d'affaires Joel Hyatt (en) (HLS avait été condamné en 1990 à verser la somme de 157 000 $)4.

La ville de Philadelphie est née du rêve de son fondateur, William Penn, qui souhaitait montrer un exemple de tolérance aux autres nations. C'est là que se trouve l'intérêt du choix de cette ville et le paradoxe, entre cette ville symbole de tolérance et l'intolérance vis-à-vis des personnes atteintes du sida que ce film dénonce.

Attribution des rôles

Daniel Day-Lewis, Michael Keaton, William Baldwin, Keanu Reeves, Robin Williams, Bill Murray et Andy García avaient été pressentis pour incarner Andrew Beckett avant que Tom Hanks ne soit choisi. Jonathan Demme a dû plaider la cause de l'acteur Ron Vawter afin que TriStar Pictures accepte de l'engager dans le rôle de Bob Seidman : Vawter était séropositif (il est mort en 1994)5.

Edward Rendell, alors maire de Philadelphie, apparaît en cameo : en réponse à la question d'un journaliste, il assure que le cabinet d'avocat perdra la clientèle de la ville s'il est reconnu coupable de discrimination après avoir licencié Beckett. Rendell refusa d'apprendre un texte et préféra parler d'une façon naturelle, comme il en avait l'habitude. La scène ne fut filmée qu'une fois, et Rendell reçut le surnom d'Eddie One Take (Eddie « du premier coup »). Denzel Washington retrouvera le réalisateur Jonathan Demme neuf ans plus tard pour Un crime dans la tête, remake du film de 1962 réalisé par John Frankenheimer.

Tournage

L'énorme statue de William Penn, fondateur de Philadelphie (en grec : la ville de l'amour fraternel) surmonte le beffroi du City Hall (l'hôtel de ville, qui abrite le tribunal civil où se déroule le procès). Cette statue apparaît plusieurs fois dans le film, en particulier prise en plongée et en gros plan grâce à un hélicoptère équipé d'une Wescam.

Le tournage du film s'est déroulé entre octobre 1992 et février 1993. Tom Hanks a perdu jusqu'à 11 kilos pour incarner Andrew Beckett, au fur et à mesure de la progression de la maladie du personnage, alors qu'au contraire Denzel Washington fut prié de prendre du poids6.

Selon l'interview de Tom Hanks dans le documentaire The Celluloid Closet (1996), les scènes montrant plus d'affection entre lui et Banderas ont été coupées au montage, notamment une scène de lit (l'édition DVD produite par Automat Pictures inclut cette scène)7. La scène de la bibliothèque a été tournée à la Fisher Fine Arts Library sur le campus de l'université de Pennsylvanie. Lors d'une gay-party costumée, Miller s'est déguisé en « procès » (law-suit : son costume, suit, est couvert de papiers légaux), alors qu'Andrew et son amant Miguel, en uniformes d'officiers supérieurs de l'US Navy, dansent ensemble : allusion au statut des homosexuels dans l'armée américaine. Ils en étaient en principe exclus, mais Bill Clinton, qui avait promis de régler le problème, n'avait fait promulguer qu'une directive atténuante : la règle Don't ask, don't tell, qui sera appliquée de février 1994 à septembre 20115.

53 personnes séropositives apparaissent dans le film, et selon une légende urbaine, 43 d'entre elles seraient mortes dans les 12 mois suivants. En fait, ces morts ont eu lieu dans les années suivantes6. C'est bien Tom Hanks, alors enfant joufflu, qui figure dans les petits films de famille, à la fin5.

Bande originale

La bande originale du film est constituée de plusieurs chansons interprétées par différents artistes et de la musique originale composée par Howard Shore. La chanson Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen connaît un important succès international et reçoit plusieurs distinctions. L'aria La mamma morta, tirée de l'opéra Andrea Chénier d'Umberto Giordano est chantée par Maria Callas, qui a rendu cet air célèbre.

Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen - 3:56

Lovetown - Peter Gabriel - 5:29

It's in Your Eyes - Pauletta Washington - 3:46

Ibo Lele (Dreams Come True) - RAM - 4:15

Please Send Me Someone to Love - Sade - 3:44

Have You Ever Seen the Rain? - Spin Doctors - 2:41

I Don't Wanna Talk About It - Indigo Girls - 3:41

La mamma morta - Maria Callas - 4:53

Philadelphia - Neil Young - 4:06

Precedent - Howard Shore - 4:03

Please Send Me Someone to Love est une reprise de Percy Mayfield.

Have You Ever Seen the Rain? est une reprise de Creedence Clearwater Revival.