My Référence

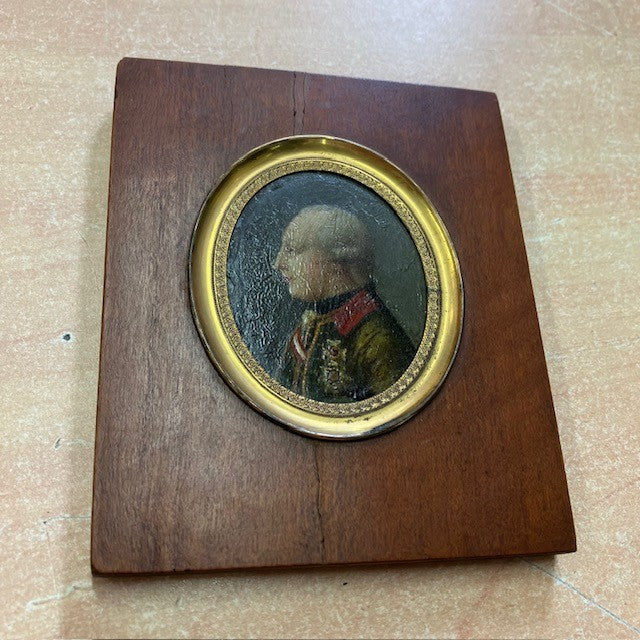

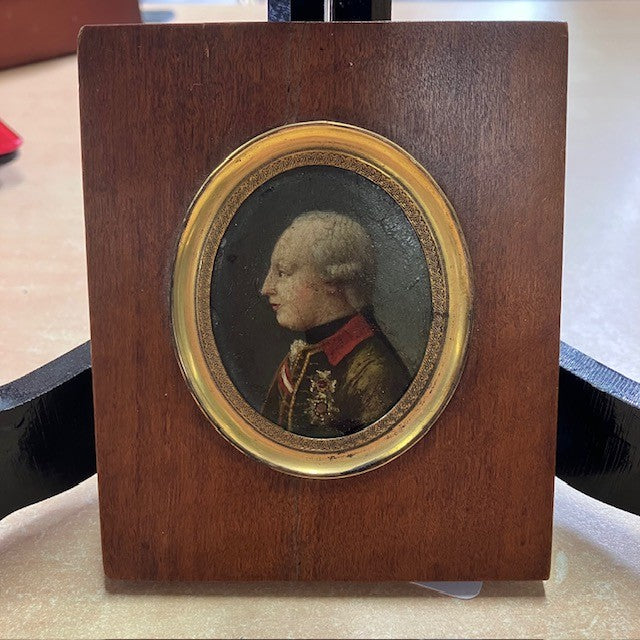

Peinture Portrait Miniature Homme Militaire Dans Médaillon Dorée

Peinture Portrait Miniature Homme Militaire Dans Médaillon Dorée

Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Caractéristiques :

Peinture Portrait Miniature Homme Militaire Dans Médaillon Dorée ( Coll Fleury )

Cadre En Bois

Dimension :

Cadre :

Hauteur :

11,7 cm

Largeur :

9,8 cm

Portrait :

hauteur :

5, 9 cm

Largeur :

4,7 cm

Couleur :

Marron, Dorée, Portrait Diverse Couleurs

Poids :

55 g

État :

En Bon Etat D'Usage Général, Voir Photos

Code Barre Personnel:

1405240007

Infos Internet :

Le portrait est un genre graphique dont le but est de représenter, de façon ressemblante ou non, un modèle humain. Il s'applique d'abord à la peinture, puis à la sculpture dès l'époque classique. On applique plus rarement le terme à la représentation des animaux bien qu'ils puissent apparaître dans les portraits. Ils n'y ont cependant qu'un statut accessoire, comme dans le portrait équestre. Lorsque le modèle du portrait est le peintre lui-même, on parle alors d'autoportrait1. Par métaphore, on parle également de portrait littéraire2, musical3, cinématographique4, radiophonique5 ou télévisuel.

Un portrait représente le plus souvent un seul modèle. Les portraits qui représentent plusieurs personnes sont appelés « portraits de groupe », lesquels se subdivisent en plusieurs genres spécifiques dont le portrait de famille.

Au-delà de la volonté de « rendre les absents présents », le portrait témoigne d'un intérêt pour l'individuel et le singulier, à l'opposé, par exemple, de l'allégorie ou de la scène de genre dont le sujet est général. À ce titre, c'est un genre inégalement valorisé selon les époques6. L'Antiquité voit apparaître les premiers portraits, par opposition aux représentations génériques ou mythologiques dénuées d'individualité qui existaient déjà auparavant. L'évolution de l'art du portrait a été conditionnée par celle des techniques, du style privilégié ou de son usage.

Histoire

Article détaillé : Histoire du portrait.

Dans le mythe de Boutadès rapporté par Pline l'Ancien, le portrait est à l'origine de l'art plastique7. C'est dans les écrits de Pline que le portrait hérite de sa fonction première de « rendre les absents présents », ainsi que le formulera Alberti8. Il subsiste assez peu de portraits peints de l'Antiquité, à l'exception notable des portraits du Fayoum datant du iie siècle égyptien.

En Europe, la représentation visant à la ressemblance remonte, pour l'époque moderne, à la peinture flamande et aux primitifs italiens du xve siècle9. Auparavant, on trouve principalement des effigies de profil, comme celles gravées sur les pièces de monnaie. C'est à la Renaissance qu'on exige de l'artiste qui réalise un portrait qu'il reflète la singularité de la personne vivante dans son rapport avec la personne qui le regarde10. Les frères de Limbourg et Jan van Eyck représentent ainsi des hommes d'affaires hollandais. Le roi de France Jean II le Bon est le premier à se faire portraiturer11. En 1549, le peintre et essayiste portugais Francisco de Holanda écrit ce qui est considéré comme le premier traité sur la peinture de portrait en Europe : Do tirar polo natural12.

En France, au xviie siècle, l'Académie royale de peinture et de sculpture fait de la peinture de portrait une spécialité inférieure à celle de la peinture d'histoire, qui représente les grands sujets religieux et politiques. Les meilleurs artistes s'en détournent, jusqu'à la fin du siècle, pour se consacrer à des ouvrages d'imagination pour lesquels la ressemblance n'est pas nécessaire13, avec des exceptions notables comme Fragonard, Vigée-Lebrun, David.

La Révolution française amène les bourgeois à se faire représenter en portrait11.

L'invention de la photographie au milieu du xixe siècle trouve immédiatement un débouché dans la réalisation de portraits. L'intervention de l'artiste garantit la ressemblance par la mise en scène et la capacité à diriger le sujet, pour qu'il adopte une attitude familière, de nature à le faire reconnaître ; car ce n'est pas parce que le procédé est entièrement physico-chimique que l'image est un portrait, c'est-à-dire évoque la personne représentée. À l'époque, les personnes posant pour un portrait photographique doivent parfois rester une minute devant l'objectif ; c'est moins que les heures de pose pour un peintre, mais plus astreignant, car dans cet intervalle, il faut rester aussi immobile que possible.

Durant le Second Empire, les photos de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie de Montijo se diffusent grandement11.

Formes et médiums

Autoportrait de Ganku (Japon, xixe siècle).

Les différentes formes du portrait figuré sont :

le portrait peint : forme la plus couramment rencontrée dans les arts visuels et la plus diffusée. Les plus anciens vestiges de portrait en peinture datent de l'Antiquité romaine. Les techniques employées sont la détrempe au Moyen Âge et au début de la Renaissance, qui fait place à la peinture à l'huile. La gouache et l'aquarelle sont aussi employées. Au xxe siècle apparaît l'acrylique, qui est employée par les peintres figuratifs américains et se généralise à la fin du siècle. Différents supports sont utilisés, comme le bois, la toile ou même l'ivoire pour les portraits en miniature.

le portrait dessiné : tout aussi ancien que le portrait peint, il se singularise par la grande diversité de ses techniques, qui vont du fusain au crayon, en passant par le lavis d'encre et le pastel, qui constitue une technique intermédiaire entre le dessin et la peinture.

le portrait gravé : plusieurs artistes comme Dürer et Rembrandt pratiquent la gravure appliquée au portrait. On rencontre toutes les techniques de gravure.

le portrait sculpté : on n'appelle plus en général ces représentations des portraits, mais plutôt statue, pour les personnages représentés entièrement, statue équestre s'ils sont à cheval, buste, très répandu, pour les représentations du haut du torse et de la tête14, bas-relief si c'est le cas. La plupart des portraits conservés depuis l'Antiquité sont des sculptures.

la silhouette : c'est un profil généralement découpé dans une feuille noire, représentant une figure en ombre chinoise. La pratique du portrait en silhouette s'est répandue au xviiie siècle.

le portrait photographique : c'est, depuis le xxe siècle, la forme de portrait la plus courante et la plus diffusée, par l'intermédiaire des médias et de l'impression. Il apparaît au milieu du xixe siècle et remplace le portrait en miniature. Dans l'histoire de ce médium, plusieurs photographes se sont fait une spécialité du portrait, comme Nadar, Étienne Carjat, August Sander, Yousuf Karsh et, plus récemment, Helmut Newton ou Annie Leibovitz.

Ressemblance

Au-delà de la représentation de l'apparence d'un être humain, le portrait répond à la volonté de transcrire le caractère d'une personne, sa façon d'être. Le portrait peut révéler également l'image que se fait d'une personne le portraitiste, ou ses sentiments envers elle. Cet aspect peut amener à s'éloigner de l'apparence physique du modèle.

« Au sujet de Berthe Morisot (…) C'est à quoi j'en voulais venir, à ses yeux. Ils étaient presque trop vastes, et si puissamment obscurs que Manet dans plusieurs portraits qu'il fit d'elle, pour en fixer toute la force ténébreuse et magnétique, les a peints noirs au lieu de verdâtres qu'ils étaient15. »

On peut, plus évidemment, utiliser pour cela différentes expressions faciales. Les possibilités pour donner sens à un portrait sont assez variées : jeux de lumière, maquillage, coupe de cheveux, lieu du portrait, matériel utilisé (en peinture notamment), flou ou netteté. En dessin, selon les coups de crayon donnés, le portrait peut paraître doux ou agressif.

Il apparaît donc que les problématiques du portrait vont bien au-delà de celle d'une simple ressemblance avec le modèle. Le Désespéré, réalisé par Gustave Courbet, illustre très bien cette pensée16.

Le portrait peut donc constituer la représentation d'une personnalité en plus d'une représentation physique. Et il peut être le témoignage de la représentation que l'on a (ou que l'on veut donner) d'une personne.

Des peintres ont absolument renié la ressemblance. « Henner estimait qu'un portrait était bon quand il était de la bonne peinture. — Vous m'avez fait un portrait admirable, lui disait une dame, mais il n'est peut-être pas très ressemblant. Et Henner de répliquer, superbe de fureur : — La postérité s'en foutra, matame, te fodre ressemplance17 ! ».

À la même époque, Madame Cavé discute de l'opportunité d'être précis : « la plupart des portraits vous rendent le service de faire remarquer vos imperfections. C'est agréable! payez donc un peintre pour vous trahir ainsi18 ». Elle conseille donc : « Cherchez toujours le beau en peignant les figures, et ce qu'elles ont de laid deviendra beaucoup moins visible, ou même disparaîtra (…) J'appelle ressemblant le portrait qui plaît à nos amis, sans que nos ennemis puissent dire : « C'est flatté »19 ». Constatant la rareté des bons peintres de portrait, selon cette définition, elle compare avec le daguerréotype. « sur cent, il n'y en a pas un de supportable » et conclut « pour faire un portrait il faut être très savant ou très ignorant (…) Un ignorant voit très peu de choses dans une figure. Il voit l'essentiel, c'est-à-dire, outre l'ensemble des traits, cet air du visage qui fait qu'on ne prend pas un individu pour un autre. (…) les grands talents savent rester naïfs en cherchant la couleur et le dessin : non-seulement leurs portraits sont ressemblants, mais ce sont des œuvres d'art que la postérité gardera20 ».

Pour l'envoi vers les autres pays merci de me contacter pour les frais d'envoi

Merci La Brocante Ma Référence

Instagram @maréférence

|

Pièce Détachée Saphir Diamant Stylet Cartouche Cellule Membrane Hifi Tourne Disque Vinyle Amplificateur Poste Radio TSF ou A Galène Gramophone Phonographe Cd Vinyle Cassette Dvd Revue Magazine Livre Bd Manga Comics Animation Japonaise Affiche Concert et Cinéma Jeux vidéo Meuble

www.maréférence.fr

|